別府城跡・庁鼻和城跡・深谷城跡・岡部氏館跡 散策 埼玉県熊谷市/深谷市

令和5年(2023)6月7日 晴れ 参考地形図 深谷

1.別府城跡 熊谷市西別府

説明板の概要は、平安時代から室町時代におおける別府氏の居館跡であり、東西約100メートル、南北約90メートルの規模。跡地には建立年代不詳だが東別府神社がある。別府氏(藤原氏)の氏神、春日神社を勧請、明治42年に榛名神社を合祀し現在名になる。成田助隆の次男・行隆が別府氏を名乗り、その長男・義行が東部に居住し東別府氏となり、次男・行助が西部に館を構え西別府氏を名乗ると伝わる。

神社鳥居がある南の堀跡はないが、東・北・西は良好に残り、土塁はほぼ残る。虎口が南・東・西と三ヶ所あるが、南は左右の土塁がずれ、左手には直角に短い土塁と思われる高みがあり、特異な形状をしている。西は堀を渡り土塁下を南に10メートル行き虎口になるが、当時からなのか。東は平虎口だが、こちらも当時の遺構か分からない。

| 右の土塁を東から |

境内から右の土塁 |

神明社 裏の土塁 |

| 東別府神社 社殿 |

境内北東の御嶽神社 |

御嶽神社上部から北側の堀 |

| 八幡と天満天神社 背後の土塁 |

東虎口を堀側から |

東の堀 |

| 北の堀を西に向かって |

北の堀を東に向かって |

西の虎口方向 |

2.庁鼻和(こばなわ)城跡 深谷市国済寺

国済寺の境内が城跡になる。黒門(総門)・三門は市指定文化財、裏に上杉氏歴代の墓所がある。説明板には13世紀末、関東管領の上杉憲顕が新田氏を押さえるため、六男・上杉憲英に館を築かせた。以後3代にわたり居住。一辺170メートルの方形で、外郭を含めると28ヘクタール(東京ドーム20数個以上か)ある。

康応2年(1390)に高僧峻翁令山禅師を招いて館内に国済寺を開山する。本堂裏には築山と土塁が残っています・・・。

館としての遺構は本堂裏に土塁と土塁状の築山が残る程度。庭の手入れ中で築山近くに寄れなかったが、北側のスーパー境に残る土塁より高い。築山の北側に窪んだ地形があり、堀跡ではと意見もあるが、築山に伴う池ではと想像する。

| 築山と凹みの池跡 |

境内北西の高まり |

土塁上から東を |

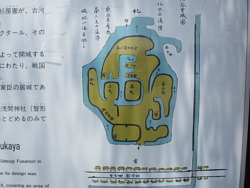

3.深谷城跡 深谷市本住町

深谷城の主郭周辺は城址公園と市の施設が建っている。室町時代中期の康正2年(1456)に上杉房憲が古河公方の侵攻に備えて築城したと伝わる。秀吉の関東攻めで開城するまで134年間、北武蔵における上杉方の拠点であった・・・。冨士浅間神社(智形神社)の社殿を巡る池と水路に往事の姿を留めるのみである、と案内に載る。

公園の入口は何カ所もあるが、南と西入口は石垣、土塀などが模擬復元されているが、公園整備に伴うもの。唯一案内の通り浅間神社入口に、外堀跡の標柱があり浅い溝が確認出来る。

| 西側の模擬石垣・土塀 |

模擬土塁 |

車道脇の長い模擬石垣 |

| 公園の一風景 |

奥に浅間神社 |

神社入口右 標柱のある堀跡 |

| 堀跡を北に向かって |

神社 社殿右の辺り |

社殿裏から南を、堀か池 |

4.岡部氏館跡 深谷市普済寺

岡部氏は武蔵七党の猪俣党で、猪俣六太夫忠綱が岡部に移り岡部氏を称したとする。源頼朝の挙兵に参陣し功績のあった岡部六弥太忠澄は、忠綱の孫にあたる。

岡部氏館跡は菅原神社辺りに表記されているが、南西300メートル強に普済寺があり、寺域が館跡とも言われる。何らかの遺構はあるだろうと寄ってみた。神社参道から南東100メートルに、古墳と思われる高みがある。何方かの資料に館の物見が建っていたとする説を紹介していた。今は稲荷神社が建つ。

普済寺は台地末端のように見え、菅原神社は台地下でかなり高低差がある。参道の鳥居右には堀状の遺構があり、先で北に向かい東の堀状が続き、さらに先で西に向かって北側の堀状になる。鳥居奥に菅原神社の社殿、鳥居斜め右に厳島神社が建ち、社殿の西から北にかけて堀状の遺構がある。厳島神社が水に縁が深いため、単純に周囲を含め池跡かも知れない。館であれば西側半分以上は畑地になっている。

| 菅原神社の社殿 |

境内東の堀状遺構、北に向かい |

南に向かって |

| 北東隅から南を |

北東隅から西を(北の堀状) |

社殿西の畑から堀状遺構 |

| 畑から菅原神社の社殿 |

こんもりした高み |

上に稲荷神社 |

|