地蔵堂~矢倉岳(870m)~鳥手山(665m)~山北駅

平成27年(2015)12月27日(日) 晴れ後曇り 参考地図 関本・山北

大雄山駅(関本)からバスに乗り地蔵堂へ向かう。休日のせいか新松田からのバスにはザックを持った人が15人程乗っており、大雄山駅(関本)からは5人乗り込む。矢倉沢バス停で5人降り、残りは地蔵堂まで行く。殆どのハイカーは夕日の滝方面へ向かっていく。矢倉岳の山伏平コースは私しかいない。地蔵堂先の万葉うどんの店横を進む。

足柄街道へ出て、右斜め前から内川(地図に載っている)側に降りて行く。橋を渡り、山側に入る。標識があるので迷うことはない。茶畑の横を通過し、杉林の中を少し行き、二つ目の茶畑を過ぎると丁字になる。左折しすぐ右へ下って行くと、内川に注ぐ沢に降りる。倒れた木を渡してあるが、歩くには細く不安定、飛び石で渡った方が安全。

越えて反対斜面に取り付く。しばらくして役に立っていない緑の低い網が現れる。矢倉沢地区からの道が合流する。ここからが尾根歩きになるのだが、意外と急登で、杉の根が多く露出している。杉林から明るくなると、鉄塔が見え出す。鉄塔の上に矢倉岳の上部が眺められる。27号鉄塔とある。

| 矢倉沢からの合流点 |

27号鉄塔と矢倉岳上部 |

26号鉄塔 |

また杉林となり26号鉄塔下に出る。尾根歩きではなく、杉林との境で、斜面を巻くように登っていく。途中に大きな一枚岩が見え出す。送電線の下は伐採されて、南西側の金時山から万葉公園の山並みが眺められる。しばらすして25号鉄塔を通過する。ここで杉林(桧もあるようだ)へ再び入る。30分程は杉林の中をひたすら歩く。

万葉公園からの道と合流して先へ数分行くと山伏平へ着く。案内に依っては清水越えとある。まだ矢倉岳へは120から130mは登る。右斜面は自然林でアブラチャン?の木が多く、左手は植林地となっている。階段があったり、抉れた場所があったりと歩きにくい場所もある。高度を上げると富士山が見えだし、道の向きが東に変われば、更に良く見え出す。自然林を抜けると、広い山頂に出る。大勢のハイカーが思い思いに陣取っている。4年前は隅に簡単な見晴台が建っていたが、見当たらない。東側には小さな石の祠、中央寄りに簡単な山頂標識がある。北側の展望はないが、やや霞架かっているものの、富士山・愛鷹山・金時山・神山・箱根外輪山などが眺められる。

| 山伏平、先は矢倉岳 |

山伏平からの登り |

途中から見える富士山 |

| 山頂前の自然林帯 |

山頂から金時山 |

山頂から富士山方面 |

山伏平まで戻り、北の尾根に入る。尾根筋は南足柄市と山北町との境界で杭が所々打ってある。また他のホームページを見る限り、何人もの人が歩き、橙・紫・赤・白などのテープが括り付けられていて、この先人達の案内で迷うことはなさそうだ。少しの登りで740m強のピークに着く。

| 山伏平から北尾根に |

明るい尾根 |

740mピークの風景 |

一帯はアブラチャン?が多く自生している。振り返れば樹間から矢倉岳が見える。広い場所だが尾根を外さず、またテープの印に従って先へ進む。北から北東へ向きを変えると、左下に採石場が見え出す。明るい尾根歩きで陽だまりハイクの雰囲気が十分堪能できる。

| 740mから矢倉岳 |

前方に鷹落場(?) |

しばらく続く雰囲気 |

ゆるい登りが終わった所に、鷹落場への分岐があり、テープには「右に行くと鷹落場・ピストン」と書いてある。2分あれば鷹落場へ着く。国土地理院の地図には記載のない山だが、地元の呼称なのだろうか。この先の押立山もそうだが。二等三角点がありやや開けた場所である。標高は819.1m。

| 鷹落場から入口方面 |

鷹落場の標識 |

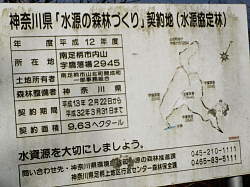

水源の森林づくりの看板 |

分岐へ戻り先へ行くと下り始めて鞍部に着く。尾根筋から左前方への分岐が現れる。押立山(770m強)は直進し1分で着くが、山頂らしくなく、植林地の通過点に過ぎない。東にも踏み跡があるが、徐々に下ってしまう。

| 途中で770mピークを(押立) |

尾根は押立へ、左は巻き道 |

押立山 |

分岐まで戻り巻き道を進む。境界から離れ。巻き道は北に向かっている。思った以上に高度を下げて行く。急な所は丸太の土留めがあったりと、整備されているが、やや崩れている場所もある。途中で大野山が眺められる。鳥手山鞍部手前では鳥手山が見え出す。

鳥手山の西斜面に着くと、「強引に登る鳥手山」と杉にテープが付いている。杉林の急斜面を登る。伐採放置された木があるが登りやすい。山頂まで杉林になっており、展望は全くない。標高は665m。ただ山頂から北側は自然林が残っている。山頂から尾根筋を北に下っていけるようにテープが付いている。歩けない薮ではないが、下の道へ戻ることにした。自然林の多い中を歩く。

20分弱歩くと壊れた営林署立て札のある場所を通過する。しばらくして谷峨へ下る道が左へ分岐する。当初から平山地区から山北駅へと考えていたため、直進する。数メートルで道は東に向きを変える。一部崩れた道もあり、沢には網状の簡易な堰堤と丸木橋が架けられている。途中では瀬戸トンネル北の酒匂川の大きくカーブした場所脇に建つ倉庫の赤い屋根が眼下に見え、先には大野山が見える。更に下ると何時しか杉林の中を歩いており、作業小屋前に出る。間伐作業中の軽トラックが駐まっており、遠くでチェーンソーの音がする。

| 傷んだ営林署案内 |

谷峨への分岐点 |

眼下に見える酒匂川 |

| 大野山頂部のみ陽があたる |

簡易な堰堤に思える |

作業小屋か? |

車両が通れるだけあって幅は広いが、かなり荒れた場所があり、軽トラックは相当苦労して登ってきたようだ。コンクリート舗装が現れるが、木の葉・土砂・小石で覆った場所が多く、うっかり小石の上だと転びかねない。長短あり8カ所あったが、最後は下までコンクリートが続く。

| コンクリート舗装部分 |

広い道 |

唯一残っているカエデ |

間近に山北市街が見えだし、水道施設が現れると、山から飛び出す感じでみかん畑と人家が見え出す。平山地区の奥まったところのようだ。小規模ながらみかん畑が続き、山斜面沿いに行くと、洒水の滝入口に着く。地図で確かめると、コンクリート舗装を構わず下ったため、一度北に向かい、南に下ってくる道だった。北に向きを変えた辺りで山道を下り、洒水の滝入口が見える場所に出る近道があったらしい。谷峨との分岐から平山地区まで2㎞以上あったことを思うと、谷峨駅へ向かった方が楽だった。洒水の滝を観光して山北駅に向かう。

| 市街地と酒匂川に架かる橋 |

みかん畑と人家 |

洒水の滝入口が見える |

地蔵堂 9:02(0.34)9:36 27号鉄塔 9:36(0.15)9:51 25号鉄塔 9:51(0.32)10:22 山伏平 10:24(0.21)10:43

矢倉岳 11:11(0.14)11:25 山伏平 11:30(0.13)11:43 740ピーク 11:52(0.26)12:18 鷹落場分岐12:18(0.02)12:20

鷹落場「819.1mピーク」 12:34(0.08)12:42 押立山分岐 12:42(0.01)12:43 押立山 12:50(0.32)13:22

鳥手山 13:40(0.20)14:00 壊れた営林署立て札 14:00(0.05)14:05 谷峨分岐 14:12(0.08)14:20 作業小屋

14:20(0.51)15:11 洒水の滝入口 15:42(0.23)16:05 山北駅

|