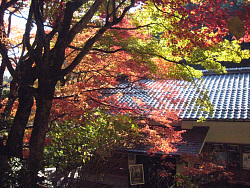

| 焼杉山(717.6m) 三等三角点 京都市右京区大原 平成23年(2011)11月22日(火) 晴/曇り 参考地形図 大原 昨年12月初めに金毘羅山・翠黛山に登ったが、大原の寂光院・三千院などは、すっかり葉が落ちて紅葉の時季を逃していた。今年は運良く昨年より2週間早めに行けることになり、大原三山の残り焼杉山に登ってみることにした。大原バス亭に9寺15分頃到着。既にバス待ちの観光客が大勢いる。大方は三千院方面から戻ってくる人たちだった。私たち同様、寂光院へ向かう観光客はまばらであった。高野川を越え、旧道を横切った先の右側に「焼杉山取付口」の標識があるが、ここは下ってくる予定である。寂光院までの川沿いの楓は、まだ青い方が多い。昨年はほぼ散っていたのだが、見頃に来るのは難しい。折角なので寂光院へ寄ってみると、階段上の門脇の紅葉は綺麗だった。しかし雲が多く流れては日差しを遮り、陽に映えた紅葉がなかなか見られない。

寂光院から先は林道になり川沿いに進めば、直ぐに翠黛山への入口が現れる。昨年は翠黛山からここに下ってくる筈だった。少し先の獣よけフェンスを過ぎると、しばらくして途中に「大原の里10名山の⑤翠黛山・⑥焼杉山・⑦天ヶ岳」と標識がある。

さらに進めば、分岐が現れる。「天ヶ岳を経て百井峠へ」とある大き目の標識、小さく「焼杉山」と書いた標識がある。紹介本では直登するコースがあるとだけ書かれている。素直に行けば紹介されている天ヶ岳・翠黛山分岐経由コースで、左斜めに進むのだが、時間的に早い方を選んだつもりで、直接焼杉山へと直進した。途中で林道はなくなり左手の沢を越えて尾根に取り付くようになる。ただ沢周辺が台風の影響なのか相当荒れており、進路が分かりづらいが、よく探せば赤色・青色のテープが付けてある。

途中で「焼杉山東尾根コース」と標識があった。通常コースは分からないが、尾根に取り付いた所から急登になる。昼でも暗いような息を切らせながら登れば、道は小さくジグザクを繰り返し高度を稼いでくれる。展望はわずかに樹間からあるだけで、無いと言った方があっている。空が見えだし、山頂が近いことを感じさせる辺りで尾根に出て、左へ行くこと5分で山頂に着く。南側から山頂へ着く。中央に三等三角点があり広く感じる山頂である。しかし周囲は木々が多く、隙間から北山?方面がわずかに見える程度。

下りは大原バス亭近くの登山口へ向かう。山頂を東に下るが、結構急な傾斜である。下りきった辺りで古知谷方面と大原中学校との分岐になる。紹介本を持ってはいたが、内容を良く読まなかったため、私の頭の中では古知谷方面が全く抜けて、大原中学校の位置が古知谷との先入観があった。この分岐でも大原中学校側に進めば、大原バス亭方面に向けて下る場所があるに違いないと思っていた。中学校側は巻き通のようでしばらく尾根道にならない。やや広くなった辺りも道が不鮮明でテープなど目印を探すと、再度尾根に出る。尾根は小さなアップダウンがあり、下ってはいるものの一向に標高を下げている気がしない。かなり歩いたが大原バス亭方面への道が出てこない。(結果的には勘違いだった)仕方がなく、紹介本のコース通り下り、国道367の旧道を歩いて大原バス亭に向かえば良いと思った。50分過ぎたあたりで一気に下りが始まり、アンテナが見え出す。しかしこのアンテナも下っている道のアンテナと思い込んでいた。ただし紹介本では鉄塔だった。

さらに車の音が聞こえてくると、木立の間から家が見え出す。獣よけフェンスのゲートを過ぎ、少し下ると道路に飛び出す。妻がここは朝、寂光院へ行くとき通った場所だ、と言い出した。よく見るとバス亭から数分の焼杉山取付口だった。山頂からずっと勘違いしたままだったが、結果的には予定のコースだったのでよしとしたい。ただもう少し情報を整理し、正しく知識を持ってこないといけないと、大いに反省したハイキングだった。後で分かったが、中学校は大原バス亭の少し北にある。また山頂以外まったく展望のない(紹介コースは一部いいらしい)山歩きだったことと、意外に不鮮明な箇所があったのが印象に残った。

大原バス停 9:30(0:14)9:44 寂光院 10:12(0:17)10:29 直登分岐 10:29(1.05)11:34 山頂 12:00(0.56)12:56 アンテナ 12:56(0.22)13:18 焼杉山取付口 13:18(0.03)13:21 バス亭 番外で三千院と実光院の景色・・・こちらも日が陰る事が多く、また木によって青さが多く残っている

|