寺尾茶臼山城・寺尾中城 散策 群馬県高崎市寺尾町

令和6年(2024)2月29日 晴れ 参考地形図 高崎・富岡

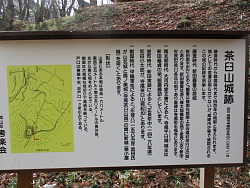

1.寺尾茶臼山城

鎌倉時代は新田義重、南北朝時代は新田義貞の弟、脇屋義助、室町時代は和田小太郎が居城、戦国時代に山名城と茶臼山城の間に、根小屋城を築く、と説明板にある。

公園南口・山田城から続く古鎌倉街道が通り、舗装された散策路の脇にあ 城跡の南に契約駐車場があり、東端に2台分の見学者用駐車場が設けられている。眼前に南郭の南斜面が見え、上まで階段が付けられている。

| 見学者用駐車場にある |

南郭の南斜面 |

下を、かなり高い |

南郭は削られたのか狭い郭である。南郭と本郭間の堀切は城らしくなる。堀に降りて東へ回り込む。

| 本丸側の堀切を下から |

堀切を東下から |

虎口(戸口)前の案内 |

本丸東の横堀に上れば虎口が現れる。虎口前に小さな郭があり、虎口を守っているようだ。小さな郭下から右手奥にかけて、三郭・四郭が段差を伴い続く。

本郭内には東屋、三つ程の社が建つ。南から西に高い土塁が残る。

北側の横堀・土塁・櫓台・井戸跡の標示などがあり、こちらも城跡らしくなる。

2.寺尾中城

案内に拠れば、寺尾城は寺尾上城(乗附城)・寺尾中城・茶臼山城・寺尾下城(山名城)で構成され、鎌倉時代初期まで活躍した新田義重が築城したと伝わる。多く手を加えない郭・堀などから、南北朝時代の特徴と評価されている、とある。

観音山ファミリーパーク第二駐車場を利用。東方向に行けばバーベキュー広場を過ぎ、こんもりとした芝生広場が見える。左横にフェニックス自然の森入口のゲートがあり、外へ出れば散策路は中央コースとなり北東方向へ向かう。

| 第二駐車場付近 |

ゲート前(自分で開閉) |

すぐの風景 |

尾根を切り通した道が尾根下に付けられている。一の郭下で階段が付けられ郭に登れる。道が分岐し右は南コースになり、尾根の北東下を、中央コースは北西下を行く。

一の郭は散策路になり整備されており、ここが地図などに標示される。下って鞍部に降りれば二の郭の標柱が立っている。堀切ではなく自然地形を利用しているのでは。但しここから直進は不可、横に「コース外・立入禁止」標示がある。

北東側に下り南コースに出る。三の郭側にも二の郭の標示があるが、同じく立入禁止。二の郭は一の郭よりやや広いが整備はされていない。

| 南コースに合流した場所 |

二の郭標示(三の郭側) |

二の郭 |

北東に行くと三の郭の下を通過し、回り込んで尾根状になると、左に三の郭標示がある。こちらは一の郭・二の郭より広く、何方かの記録に、ここが主郭ではとの意見がある。四の郭へ向かうと階段を下る。下には土橋に思える場所があり、左右が堀切ではとも見える。

| 三の郭、西から東 |

三の郭、東から西 |

階段を下った風景 |

更に先には尾根が極端に狭くなるが、そこが土橋と標示がある。単に両側が切れ込んだ尾根に見える。四の郭は狭い尾根にあり、三の郭下辺りの方が余程広い。時間の都合で五の郭まで行かず引き返す。

| 土橋標示、狭い尾根? |

四の郭標示あり |

四の郭を土橋側から |

|