高山城(百間築地・要害山城・天屋城) 散策 群馬県藤岡市金井/高山

令和5年(2023)2月23日 曇り 参考地形図 藤岡

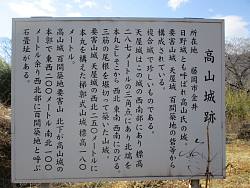

武蔵七党の一つ、児玉党の秩父氏の流れをくむ高山氏の居城だが、築城年代は分からないらしい。この地域の豪族として、上杉・北条・武田等の大勢力に従っていたが、北条氏と共に滅んだとのこと。

以前に金井の湯と呼ばれる溫泉施設があり、今は老人施設となっている。ここにお断りし駐車させてもらう。敷地北に鮎川が流れ、夏場に涼をとるには良い。百間築地と言われる周辺に現存する僅かな石垣があり、道の反対に同じような石垣と模擬復元石垣が積んである。

枝切り・下草刈りをしていた男性に聞いた話では、下の施設の敷地であり、ボランティアで作業をしていると。また前のオーナーが少しでも城跡らしくするため石を積んだらしい。確かに崖下の施設から見上げれば、縁に沿った眺められる。今は枯れ草などが多く分かりづらい。

上の城跡まで行くのなら、私の進入路は藪が濃く歩きづらいので、その先にしっかりした道があると教えられた。天屋城と要害山城の間の肩に出る、そこは虎口らしき遺構があるとも。入口の先には二条の堀跡があり、その間の平地が馬出跡と言っていた。

| 鮎川側から・奥が天屋城跡 |

鮎川の一景色 |

案内板の奥に |

教えられた入口は明瞭で、下草もなく歩きやすい。しばらく進むと水路が現れる。地図で観ると子王山の北辺りで鮎川から取水して、鮎川湖の東の三名湖貯水池へ注いでいるようだ。また水路の出口を上に登れば要害山城に出られそうだ。水路を渡り斜面に取り付くと、右側が沢になる道を上る。

虎口状の切れ込みを登りきると、要害山城と天屋城の鞍部に出る。西下に平坦地が見えるが、何方かの記事に何か建物があったのでは、とあった。そこから斜面を登ったようにも記憶する。平坦地に下りず、斜面を登る。薄いが踏み跡があり、また赤テープが所々付けられているので迷うことはない。道は斜面を巻くようになり、緩やかに登って行く。

| 尾根に出ると虎口状 |

虎口状からやや上 |

踏み跡が斜面を巻く |

左上に大きな岩群が見えれば、その先で支(西)尾根に取り付く。眼下にはゴルフコースが眺められる。踏み跡はこの辺りでなくなるが、尾根筋を外さなければ問題はない。右下に竪堀と思える溝が見える。

| 巻道の終わり辺りの岩群 |

この先で踏み跡なし |

眼下にゴルフコース |

主尾根に出て南には二重堀切が目の前に現れる。北側は最初に岩の塊があり、尾根を塞いでいて、岩の上は歩けるはずがなく、急斜面側に下がり岩元を通過する。

岩から一番目の堀切を過ぎ、二番目の堀切は岩盤が露出しているのが圧巻だ。主郭手前の堀切(三番目)を越えれば、尾根より広い平坦地になり、恐らく帯郭だろうが、一段高く主郭がある。

| 大岩から二番目の堀切 |

堀底から |

反対側から、岩を削る |

主郭虎口は東に回り込んだ所にある。主郭から見てもやや窪んでいる場所になる。土塁らしき高まりは見当たらない。中央に四等三角点(297.3m)が埋まっている。東下には更に下に広い帯郭が北にかけてある。帯郭北の下にも堀切があるようだが、落ち葉などで滑りやすく、幾つかの場所は諦めた。

| 東下に帯郭、北側に続く |

主郭の一景色 |

主郭から西方向 |

主郭から引き返し支(西)尾根を下る。支尾根から北に水平移動するのだが、目印を見ていながら通り過ぎ、かなり下ってから気づき、急斜面を立木につかまりなが登り返した。

鞍部から直進すると、少し登った先にピークらしき高さが見え出す。崩れかけた石段があり、上に石の祠が祀られている。以前は少し大きな建屋と思わせる石の土台がある。ここが要害山城の主郭だが、郭とは呼べない狭さ。北に下れば西下には帯郭が確認出来る。

| 鞍部先(水路から来た所) |

要害山城・主郭 |

西下に帯郭 |

さらに下れば横堀の北端に下り立つ。東に回り込むと土橋があり、横堀は二分される。土橋先には土塁の欠けた場所があり、斜面下の帯郭から来る虎口にも見える。横堀の土塁?上を北に行くと笹竹が密生した道になるが、何方かが歩ける位に刈ってある。脇に鉄塔の建つ道路に出て見れば、要害山城の入口として一般的な所だった。この程度の藪なら、要害山城経由でも良かったかも知れない。

| 北側の横堀(奥に土橋) |

土橋から北の堀 |

東の土塁が欠けた所 |

| 東側の奥に続く横堀 |

篠竹が密生 |

出た場所、通常の入口 |

|