反町館跡・江田館跡・世良田館跡 散策 参考地形図 上野境

令和5年(2023)7月6日 晴れ

1.反町館跡 群馬県太田市新田反町町

説明板に、築城は鎌倉時代から南北朝時代と推定される。戦国時代になり三重の堀を廻らす城郭に拡張されたと考えられる。新田義貞が移り住み、その後、大館氏明・新田義興・矢内時英が住んだとの伝承がある。天正18年、小田原攻めで廃城となる。

館跡は照明寺(反町薬師)境内になっている。照明寺は館の西にあったが、江戸中期に現在地に移ったとも載る。館は凸字形をしており、東西に折れがあり、虎口は南東と西にあったらしい。周囲の堀はよく残っているが、説明板では東の堀は道路改修で拡張されたと記載がある。

館跡の南東には車道を挟んで広い駐車場が設けられている。南の道路が通り堀幅は狭くなっている。東の堀跡は先まで直線で広くなっている。

南東の入口から西へは高い土塁が延びている。各案内板が設置されている。他の土塁は削られるなど、やや改変されている。

| 南東入口左の土塁と案内 |

奥から南の土塁を |

境内の一部 |

薬師堂裏には土塁がよく残り、上に立てば北側の堀と、西側の折れ部の堀が僅かに覗ける。薬師堂裏の土塁は低くなるが、参籠堂裏に向かって曲がり、堀に合わせ折れになっている。

| 薬師堂裏の土塁から北の堀 |

参籠堂裏の土塁跡 |

西の折れにあたる部分 |

南西入口(南参道)から時計回りに散策。西側の水堀は水深30センチもない。南・北の堀は水深もかなりありそうだが、南側・西側の堀は孤立している。西の折れ部も近くで眺められる。北東から見る東堀は幅広く、説明板のように車道改修で拡張され折れの部分が見当たらない。

2.江田館跡 群馬県太田市新田上江田町

説明板の概略は、江田行義の館跡と伝えられている。行義は新田義重の子、義季の四世の孫で新田義重の鎌倉討伐に従い・・・。地元では堀之内と呼ばれる本丸跡は、東西の両面に折れをもち、東西約80メートル・南北約100メートルの土塁と堀を巡らせている。虎口は土橋を伴い、南西と東にある。外郭には本丸の南と西をL字に囲んだ二の丸がある。北東には黒沢屋敷跡・茂呂屋敷跡・柿沼屋敷跡があり、土塁と堀の一部が残る、とある。

郭内の良好に遺る土塁上を歩き一周する。まず目に付くのは東の折れ部分。東北角に黒沢屋敷との境に土塁が残る。北から西にかけても良好に堀土塁が残る。西の折れ部分も東同様はっきり分かる。

| 東側の折れの部分 |

北東に黒沢屋敷側の土塁 |

北側の堀 |

| 主郭北西 角部・外から |

西の折れ部 |

西堀を挟んで外郭 |

西の外郭の南西には土塁跡らしき高まりを感じる。元は続いていたのだろうか。

| 外郭から主郭を |

外郭から見た西の折れ部 |

外郭南西の土塁の高み |

外郭西側は切岸状の急斜面になり、下にはほぼ埋まっているが堀跡に思わせる凹みがある。他の屋敷跡は行けず確認しなかったが、唯一、茂呂屋敷跡の北端に水路程度の堀跡が見られた。柿沼屋敷跡との間の道を走行時、道路脇・垣根越しに堀・土塁跡を思わせる地形がある。

| 外郭下 北を・浅いが凹み |

外郭南西から北を |

茂呂屋敷跡 北端の水路 |

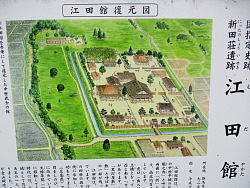

3.世良田館跡 群馬県太田市世良田町

長楽寺・世良田東照宮の裏・西側が歴史公園になり、館跡とされる。時間の都合で長楽寺と南の新田荘歴史資料館は行かず、東照宮境内を通り公園に向かう。新田氏の一族、世良田氏の居館跡。昭和9年の「世良田村誌編纂会編」に世良田義政館址と記載されていると載る。東照宮社殿は徳川家光が日光東照宮を建て替える際の、旧建屋を世良田に移築したものと記載。黒門を潜ると左に上番所があり、江戸時代は警備担当が詰めていたらしい。拝殿は観られるが、本殿は拝観料を払い内側に入る。

公園には堀などの発掘調査の説明板がある。南北に堀跡が二ヶ所復元されているが、説明によれば東片部(北辺部を一部含む)の堀跡らしい。他の遺構らしきものは分からなかった。

| 折れを伴う辺り |

北寄りの堀、幅が狭いが |

北東部、堀は西に曲がる |

|